Основы генетической инженерии

|

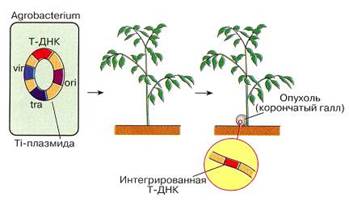

После заражения часть Ti-плазмиды встречается в хромосомах клеток растения-хозяина (М. Монтесю и Д. Шелл )

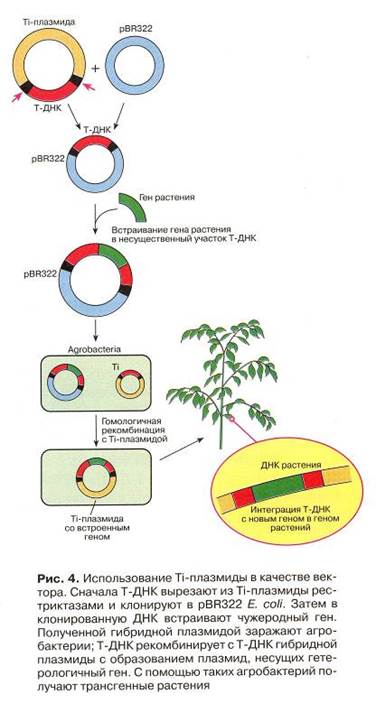

Недостаток этих плазмид состоит в том, что некоторые гены, находящиеся в Т-ДНК, заставляют расти клетки растений независимо от гормонов, вносимых в питательную среду, на которой культивируются данные клетки. В связи с этим очень трудно регенерировать нормальное растение из клеток, содержащих полную последовательность Т-ДНК. Другой недостаток – большие размеры Ti-плазмиды, из-за которых затруднены какие-либо манипуляции с ней, поэтому вставить ген в плазмиду традиционными способами невозможно.

В настоящее время конструируются производные Ti-плазмиды, в которых оставляют регуляторный участок Т-области, а вместо её структурных генов вшивают структурную часть гена, который надо ввести в растение. Такие гены с позиции их регенерации безвредны для растений (рис 8).

Существуют и другие бактерии (A.rhizogenes), вызывающие усиленное образование корешков при заражении растений. За этот процесс ответственны содержащиеся в них так называемые Ri-плазмиды (от англ. root inducing – индуцирующий корни). Ri-плазмиды выгодно отличаются от Тi-плазмид тем, что они служат естественными безвредными векторами, так как трансформированные с их помощью растительные клетки сохраняют способность к морфогенезу и к регенерации здоровых растений. В связи с этим Ri-плазмиды в данный момент рассматриваются как более перспективные векторы.

Поэтому фитовирусы представляют собой очень эффективные средства для получения хорошей экспрессии чужеродного гена. Однако вирусы в качестве векторов обладают и существенными недостатками: имеют небольшую емкость, патогенны и неспособны встраиваться в хромосомы хозяина.

Методы прямого переноса генов в растение возникли благодаря появлению специфического объекта – изолированных протопластов, т.е. клеток, лишенных целлюлозной стенки.

Трансформация растительных протопластов осуществляется благодаря комбинации методик кальциевой преципитации ДНК и слияния протопластов. Для трансформации может быть использован практически любой ДНК-вектор.

Культуру протопластов на начальной стадии её роста заражают агробактериями, которые используют в качестве векторов.

Микроинъекции ДНК. Аналогичен методу микроинъекций животных клеток. Этот метод можно рассматривать как наиболее универсальный. Эффективность трансформации растительных клеток – 10–20% независимо от типа вектора. Трансформация не видоспецифична, возможен перенос генов в любое растение.

Электропорация. Метод основан на повышении проницаемости биомембран за счет действия импульсов высокого напряжения. В результате молекулы ДНК проникают в клетки через поры в клеточной мембране.

Упаковка в липосомы. Это один из методов, позволяющих защитить экзогенный генетический материал от разрушения нуклеазами растительной клетки. Липосомы – сферические тельца, оболочки которых образованы фосфолипидами.

Метод биологической баллистики. Это один из самых эффективных методов трансформации однодольных растений. Исходный материал для трансформации – суспензионная культура, каллусная ткань или 4–5-дневные культивируемые незрелые зародыши однодольных. Метод основан на напылении ДНК-вектора на мельчайшие частички вольфрама, которыми затем бомбардируют клетки. Бомбардировка осуществляется с помощью биолистической пушки за счет перепада давления. Часть клеток гибнет, а выжившие клетки трансформируются, затем их культивируют и используют для регенерации растений.

Информация по педагогике:

Основные характеристики кредитно-модульной системы

КМС – ориентированная на студента система для накопления и передачи кредита, основана на прозрачности результатов и процессов обучения. Эта система нацелена на облегчение планирования, хода, развитие, признание и соответствие квалификаций и модулей обучения, так же как и на студенческую мобильность ...

Исследование и познавательных интересов обучающихся на уроках истории

Я исследовала познавательные интересы 7 класса. Были использованы следующие методы: анкетирование, сочинения обучающихся. Анкетирование Вопросы: Что такое история? Нужно ли изучать историю? Интересно ли тебе изучать историю Отечества? Недостатком анкетирования явилось то, что оно не помогло зафикси ...

Что есть электронное портфолио

Существует несколько видов портфолио, различающихся по содержанию, назначению, и, конечно, форме. В нашей работе мы рассматриваем именно электронное портфолио, так как, помимо того, что портфолио служит средством оценки сформированности универсальных учебных действий, оно ещё и напрямую связано с и ...

Дистанционное обучение

Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим проблемам образования называют образовательной системой 21 века.

Навигация

- Главная

- Интенсивная школа

- Болонский процесс

- Методы физического воспитания

- Обучение как процесс

- Воспитание в детских дошкольных учреждениях

- Факторы, влияющие на развитие ребенка

- Другая информация